ウ

ミ

ホ

タ

ル

の

発

光

T

o

p

P

a

g

e

「海ほたる」

東京湾アクアラインでおなじみですが,実はそうではないんですよ...

生物の中には発光するものがいろいろいます。

発光の目的は不明なものもありますが,発光のしくみはある程度解明されています。

それは,耐熱性のルシフェリン(発光物質)がルシフェラーゼ(発光酵素)の作用で酸化するとき,

化学エネルギーが光エネルギーに変換されるからです。(むずかしいですね)

変換効率は極めて高く,熱はほとんど発生しません。

このことから生物の発光を冷光(れいこう)とも呼びます。

発光する生物の例としては

1.細胞内発光・・・・・・・ホタル,ホタルイカ,ヤコウチュウ,ツキヨタケ,発光細菌 など

2.細胞外発光・・・・・・・ウミホタル など

3.発光細菌と共生・・・・・ヒカリキンメダイ など

4.発光生物を食べて光る・・キンメモドキ など

が知られています。

光ることにどんな意味や効果があるのでしょう。

1.種の確認,求愛・・・・・・・・・ホタル など

2.採餌・・・・・・・・・・・・・・チョウチンアンコウ など

3.めくらまし,シルエットを隠す・・ウミホタル,発光魚 など

などと考えられますが,はっきりしたことは分かりません。

ここでは,ウミホタルを代表にして,生物の発光を観察しましょう。

ウミホタル 甲殻類 貝虫目 ウミホタル科

ウミホタル 甲殻類 貝虫目 ウミホタル科

Vargula

hilgendorfii

日本特産の二枚貝に似た発光動物。

殻はかたいキチン質からなり,大きさ3mmくらい。

3,4mの海底の砂の中に隠れているが,夜間遊泳し,

死魚などを食べる。

図:蛭田(1981)より

・採取法

コーヒーの空きビンなどを利用して,次のような採集器具を作ります。

ウミホタルは肉食です。

エサは ブタのレバー 等を使いますが,匂いの出るものならなんでも良いらしく,

ニボシ や カニカマボコ でも採集できます。

器具を海に入れて,5分ほど待ってから引き上げます。

金魚等をあつかう網で集めて,ペーパータオルに包み,

シリカゲル(乾燥剤)に埋めこんでしまいます。

乾燥が不十分だとうまく光りません。

生きたまま持って帰るには,ビニール袋にいれて,

空気を十分入れておくことが必要です。

注意)採集場所は,乱獲防止のため,あえて公開しません。

ご了承ください。

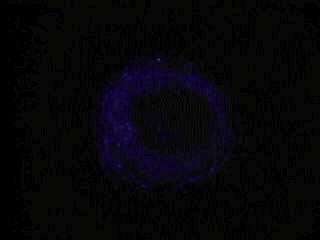

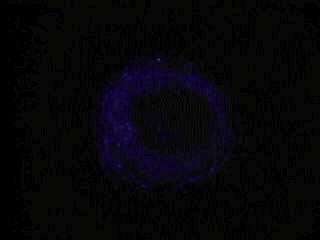

・発光の観察

1.生きたままで発光させる

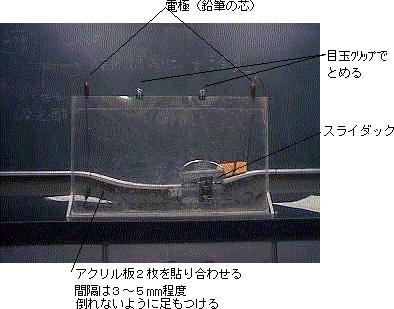

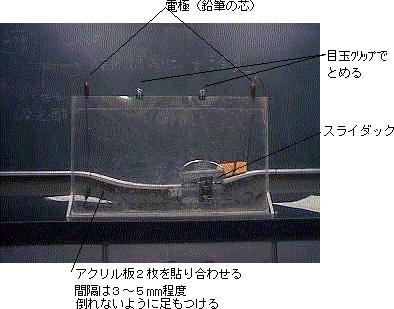

アクリル板を工作して,下図のような装置を作ります。

スライダックを調節して電流を流すと,発光物質を口から吐きだし,

光ります。(部屋の中を暗くして観察しましょう)

注意)スライダックを使うと,ウミホタルに悪い影響を与えることがあります。

(電流が強すぎると,ウミホタルが死んでしまう)

ビーカーにウミホタルをとって,氷を入れても発光できるそうです。

この方が,ウミホタルには良いとのことです。

* スライダックからの連続電流ではなく,調光器からの「トリガーパルス波」

が一番ダメージが少ない。

※ 田原 豊 先生(千葉県立千葉工業高等学校 平成19年現在)からの注意

実際に確かめてみてから詳しいことをご報告します。

2.乾燥ウミホタルで発光させる

ウミホタルの発光は酵素と基質の反応ですから,

乾燥したウミホタルでも光ります。

乾燥ウミホタルを乳鉢に取り,水を加えて,

乳棒ですりつぶす。

採集方法,発光方法については

「千葉県立幕張西高等学校科学同好会」

「ウミホタルショー実行委員会」

の資料を参考にさせていただきました。

T

o

p

P

a

g

e

ウミホタル 甲殻類 貝虫目 ウミホタル科

ウミホタル 甲殻類 貝虫目 ウミホタル科