Kaisou Jikken

海藻の光合成色素を調べる

海藻は含まれる光合成色素の違いから緑藻,褐藻,紅藻と分類されるが,陸上植物と

共通して緑色の色素(クロロフィル)を含み,光エネルギーを吸収する主役になっている。

それを市販品で確かめるには,茶(陸上植物),青ノリ(緑藻),乾燥ワカメ(褐藻,

緑色をしているが生ワカメは褐色),干ノリ(紅藻)を細かくして試験管に入れ,

メタノールを加える。するとクロロフィルが抽出されメタノールが鮮やかな緑色になる。

海藻は水に戻してから使用するとよい。

また,干ノリを水につけておくと水溶性の赤い色素(フイコエリトリン)が抽出される。

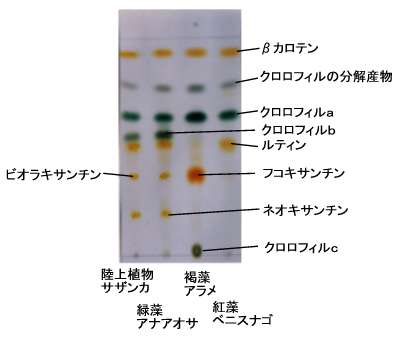

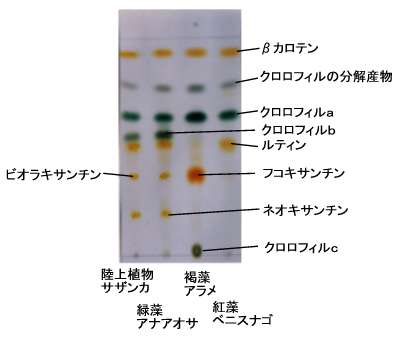

高等学枚では,クロロフィル以外にも光合成色素が存在することを学ぶ。薄層クロマトグラ

フィーによる色素分離の実験が良い。陸上植物,緑藻,褐藻,紅藻の比較実験を実施したい。

藻類と陸上植物への進化の過程をわかりやすく説明することができる。

市販品の中で青ノリ,干ノリは色素分離の実験に適する。褐藻では生モズク,生ヒジキ,

塩蔵・乾燥ワカメなど試してみたが良い結果が得られなかった。もちろん,採集した生の

海藻の方が優れている。

◎ 赤い海藻が赤いわけ

青,緑,赤の光だけで太陽光に近い白色光になる。この3色が3原色で,混ぜ方をかえると

いろいろな色がつくりだせる。物体に色がついて見えるのは,その物体がその色の光を反射ま

たは透過させているからである。陸上植物が緑色をしているのは,緑の光を反射し,青と赤の

光を吸収していることになる。実際にクロロフィルの抽出液に白色光を当て,直視分光器を通

すと青と赤の光が吸収されていることがわかる。

海はなぜ青いか。水は光をよく吸収する。このとき,波長の長い光(赤い光)から吸収され

るため海の中では赤い光が届かず,青や緑色になる。したがって,深所に生える海藻が緑色で

あると吸収できる光は青だけで光合成が少ししかできない。しかし,赤い色素を持っていれば

青,緑両方の光を吸収して光合成をすることができる。

褐藻のフコキサンチンは抽出すると橙色をしているが,生体内では赤い。

また,ミルなどの深所に生える緑藻も赤い色素を持っているのである。

◎ 赤い海藻が赤いわけ

青,緑,赤の光だけで太陽光に近い白色光になる。この3色が3原色で,混ぜ方をかえると

いろいろな色がつくりだせる。物体に色がついて見えるのは,その物体がその色の光を反射ま

たは透過させているからである。陸上植物が緑色をしているのは,緑の光を反射し,青と赤の

光を吸収していることになる。実際にクロロフィルの抽出液に白色光を当て,直視分光器を通

すと青と赤の光が吸収されていることがわかる。

海はなぜ青いか。水は光をよく吸収する。このとき,波長の長い光(赤い光)から吸収され

るため海の中では赤い光が届かず,青や緑色になる。したがって,深所に生える海藻が緑色で

あると吸収できる光は青だけで光合成が少ししかできない。しかし,赤い色素を持っていれば

青,緑両方の光を吸収して光合成をすることができる。

褐藻のフコキサンチンは抽出すると橙色をしているが,生体内では赤い。

また,ミルなどの深所に生える緑藻も赤い色素を持っているのである。

◎ 赤い海藻が赤いわけ

青,緑,赤の光だけで太陽光に近い白色光になる。この3色が3原色で,混ぜ方をかえると

いろいろな色がつくりだせる。物体に色がついて見えるのは,その物体がその色の光を反射ま

たは透過させているからである。陸上植物が緑色をしているのは,緑の光を反射し,青と赤の

光を吸収していることになる。実際にクロロフィルの抽出液に白色光を当て,直視分光器を通

すと青と赤の光が吸収されていることがわかる。

海はなぜ青いか。水は光をよく吸収する。このとき,波長の長い光(赤い光)から吸収され

るため海の中では赤い光が届かず,青や緑色になる。したがって,深所に生える海藻が緑色で

あると吸収できる光は青だけで光合成が少ししかできない。しかし,赤い色素を持っていれば

青,緑両方の光を吸収して光合成をすることができる。

褐藻のフコキサンチンは抽出すると橙色をしているが,生体内では赤い。

また,ミルなどの深所に生える緑藻も赤い色素を持っているのである。

◎ 赤い海藻が赤いわけ

青,緑,赤の光だけで太陽光に近い白色光になる。この3色が3原色で,混ぜ方をかえると

いろいろな色がつくりだせる。物体に色がついて見えるのは,その物体がその色の光を反射ま

たは透過させているからである。陸上植物が緑色をしているのは,緑の光を反射し,青と赤の

光を吸収していることになる。実際にクロロフィルの抽出液に白色光を当て,直視分光器を通

すと青と赤の光が吸収されていることがわかる。

海はなぜ青いか。水は光をよく吸収する。このとき,波長の長い光(赤い光)から吸収され

るため海の中では赤い光が届かず,青や緑色になる。したがって,深所に生える海藻が緑色で

あると吸収できる光は青だけで光合成が少ししかできない。しかし,赤い色素を持っていれば

青,緑両方の光を吸収して光合成をすることができる。

褐藻のフコキサンチンは抽出すると橙色をしているが,生体内では赤い。

また,ミルなどの深所に生える緑藻も赤い色素を持っているのである。